このたび京都精華大学では、2022年2月に学内ギャラリーがリニューアルオープンしたことを記念して、企画展覧会「越境ー収蔵作品とゲストアーティストがひらく視座」を開催いたします。

2022年2月、長らく大学の展示施設として稼働してきたギャラリーフロールからバトンを受け、「京都精華大学ギャラリーTerra-S」が誕生しました。リニューアル記念展として開催する本展では、既存のジャンルや制度、価値観における「越境」をテーマとし、「ジェンダー/歴史」「身体/アイデンティティ」「土地/記憶」などのキーワードを参照しながら、11名のアーティストの作品を展観します。

過去から今日まで、世界中で地政学上の境界線をめぐる対立や抑圧、秩序の固定化とその崩壊が繰り返されてきました。現在、高度情報化?グローバル化によって人?物?情報の「越境」が日常化し、感染症や環境問題、貧困などの越境的な課題も顕在化しています。一方で、ある集団もしくは個人に固有の慣習や文化、記憶や価値観は、目に見えない境界によって繋ぎとめられ、アイデンティティの構築に結びついています。複雑で緊張に満ちた世界に生きる私たちにとって、時には境界のこちらとあちらを水のように自由に移動し、自分と世界を見つめ直す「越境」の態度が求められるのではないでしょうか。

見どころ①:日本~アジア、近代~現代を見渡す作家たちの眼差し

見どころ②:現代美術の最前線で活躍する作家たちと多様な価値観を発信する注目の表現者たちの協奏

本展では、京都精華大学が収蔵するシュウゾウ?アツ?チ?ガリバー、今井憲一、ローリー?トビー?エディソン、塩田千春、嶋田美子、富山妙子の作品に加え、2000年代以降に活動を開始した5名のゲストアーティスト(いちむらみさこ、下道基行、谷澤紗和子、津村侑希、潘逸舟)の作品を紹介します。出身や世代、表現手法は多様ですが、個人と社会、自己と他者、想像と現実、ジェンダーなどにおける固定的な輪郭をしなやかかつ鋭く揺さぶる11名の表現者が織りなす本展が、私たちのこれからを予感させる複数のしらべが響く場所となること、そしてその響きが多くの方に届くことを願っています。

メディア関係者の方へ:本展覧会は会場内での取材?撮影が可能です。取材を希望される場合は広報グループまでご連絡ください。また、広報用に作品画像をご用意しています。貸し出しを希望される方はお問い合わせください。

京都精華大学ギャラリーリニューアル記念展 「越境ー収蔵作品とゲストアーティストがひらく視座」

会 期:2022年6月17日(金)-7月23日(土)

開場時間:11:00-18:00

会 場:京都精華大学ギャラリーTerra-S(京都市左京区岩倉木野町137)

休 場 日:日曜日

料 金:入場無料

出品作家:シュウゾウ?アツ?チ?ガリバー、いちむらみさこ、今井憲一、ローリー?トビー?エディソン、塩田千春、下道基行、嶋田美子、谷澤紗和子、津村侑希、富山妙子、潘 逸舟

主 催:京都精華大学

助 成:芸術文化振興基金、公益財団法人朝日新聞文化財団

協 力:株式会社ボイジャー

企 画:吉岡恵美子(京都精華大学芸術学部教授)、伊藤まゆみ(京都精華大学展示コミュニケーションセンター特任講師、ギャラリーTerra-Sキュレーター)

企画協力:レベッカ?ジェニスン (京都精華大学名誉教授)、萩原弘子 (大阪府立大学名誉教授)

グラフィックデザイン:塩谷啓悟

グラフィックデザイン:塩谷啓悟

会期中はトークイベントやアーティストによるワークショップなど多数イベントを開催予定です

作家略歴

収蔵作家

シュウゾウ?アツ?チ?ガリバー Shuzo AZUCHI GULLIVER

1947年滋賀県生まれ。東京都在住。1960年代に活動開始。1967年にハプニング集団〈プレイ〉に参加。1973年、《Body Contract(肉体契約)》に着手。作家の死後、肉体を80の部位に分割し、契約を交わした80人に保管を委ねるプロジェクトは今も継続する。作品は、彫刻、版画、写真、パフォーマンス、インスタレーション等多岐にわたるが、自己の存在や身体などのテーマについてラディカルに問う態度が一貫している。

今井 憲一 IMAI Kenichi

1907年京都府生まれ。1988年逝去。1928年津田青楓洋画塾に入塾し、1933年に北脇昇らと独立美術京都研究所を創設。1935年に独立美術展初入選。1937年、北脇らとシュルレアリスムの研究会を立ち上げる。1940年、第10回独立美術展にて独立美術協会賞受賞。1951年から73年まで京都市立芸術大学で教鞭を執る。戦前?戦後を通じて京都で活躍し、風景と静物を組み合わせたシュルレアリスム的作風の絵画を多く残した。

ローリー?トビー?エディソン Laurie Toby EDISON

1942年ニューヨーク生まれ。サンフランシスコ在住。フェミニズム運動、特にファット?フェミニズム(肥満受容)運動を中心に活動。代表作「Women En Large」シリーズでは、「太った女性は美しい」というテーゼのもと、勇気と威厳にあふれた女性たちの姿を写しとめた。「Familiar Men」シリーズも含め、「女らしさ」「男らしさ」という規範や、「見るもの−見られるもの」という関係性の解体を試みる。

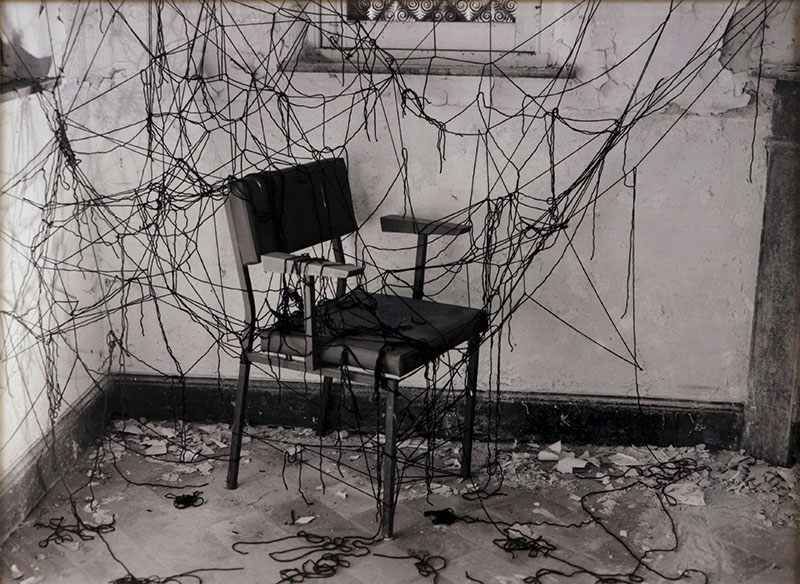

塩田 千春 SHIOTA Chiharu

1972年大阪府生まれ。1996年京都精華大学美術学部(現芸術学部)卒業。現在はベルリンを拠点とし、古いベッドや衣服、窓枠などを使った展示や、赤や黒の糸を空間に張り巡らせたインスタレーションを世界各地で発表。2015年には第56回ヴェネチア?ビエンナーレ日本館代表として選出。生と死という人間の根源的なテーマに向き合い、「存在とは何か」を問いつつ、場所やものに宿る「不在の中の存在」を紡ぎ出す。

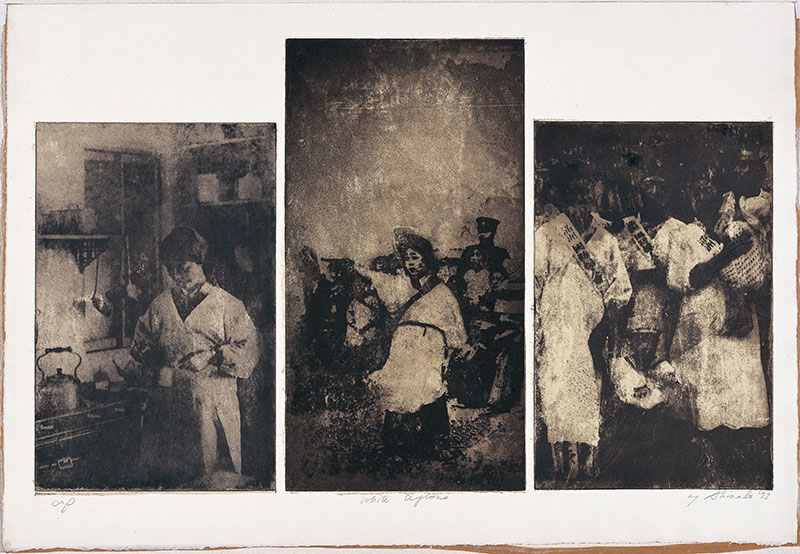

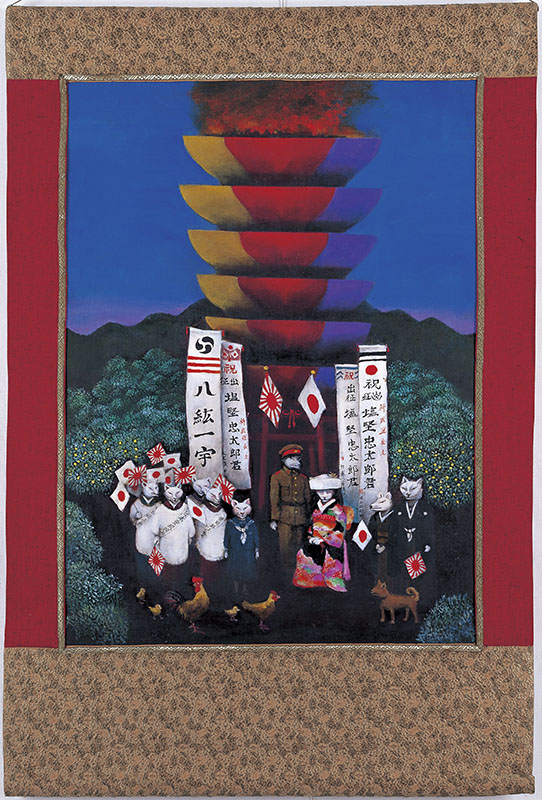

嶋田 美子 SHIMADA Yoshiko

1959東京都生まれ。1982年、カリフォルニア州スクリップスカレッジ卒業。2015年キングストン大学美術史博士号取得。千葉県在住。国家、戦争、歴史、ジェンダーをテーマに、版画や写真、インスタレーション、パフォーマンスなどを手がけてきた。特に、第二次世界大戦における日本とアジアの女性の位置付けや、日本社会に特徴的な家父長制度と女性たちの関係、戦後の日本人および日本のメディアの歴史認識の問題に光をあてようと試みる。

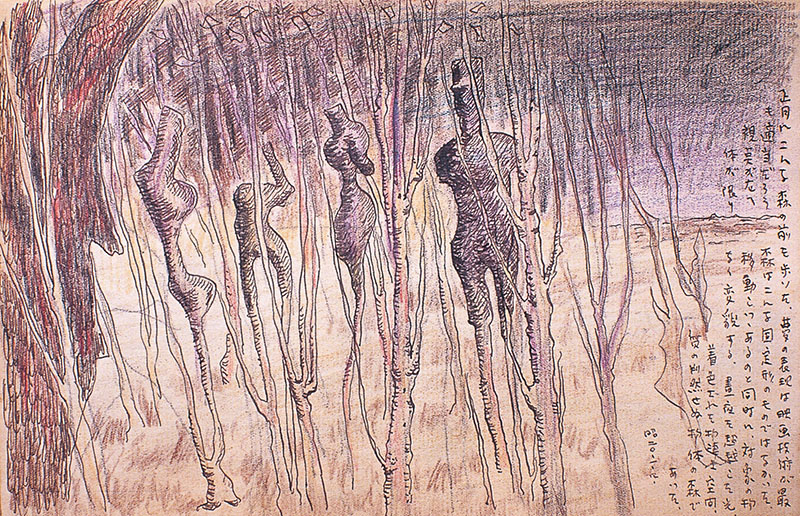

富山 妙子 TOMIYAMA Taeko

1921年兵庫県生まれ。2021年逝去。少女時代を満州で過ごす。戦後、国内の炭鉱をまわり、鉱山や坑夫を描く画家として出発。1960年代には、南米に渡った炭鉱夫たちを追ってラテンアメリカを旅して創作。1970年、軍事政権下の韓国の詩人?金芝河との出会いや、1980年の光州事件を経て、韓国の人々に関する主題や、アジアの国々における日本の植民地支配の傷痕について、絵画やコラージュ、音楽付きスライド上映などの手段を用いて精力的に活動を続けた。

ゲストアーティスト

いちむらみさこ ICHIMURA Misako

1971年兵庫県?まれ。1994年京都精華?学美術学部(現芸術学部)卒業。1996年東京藝術?学?学院修了。2003年から東京の公園のブルーテント村に居住。テント村の住人とカフェ「エノアール」を立ち上げ、多様な人たちが集う物々交換カフェを運営。2007年ホームレスの?性たちのグループ「ノラ」を設?。ジェンダー、貧困、マイノリティ、ジェントリフィケーションの問題に取り組み、様々な活動を通して社会的に排除される人々?領域を可視化する。

下道 基行 SHITAMICHI Motoyuki

1978年岡山県生まれ。2001年武蔵野美術大学造形学部油絵科卒業。香川県在住。日本国内に残る戦争遺構を調査?撮影した《戦争のかたち》や、中学2年生への特別授業を通じて、彼らが「身の回りの境界線」について綴った文章を地元の新聞に掲載する《14歳と世界と境》など、普段は意識化されない日常の現象や風景に溶け込んだ事物を独自の手法で調査し浮かび上がらせる。2019年第58回ヴェネチア?ビエンナーレ日本館の代表作家の一人に選出。

谷澤 紗和子 TANIZAWA Sawako

1982年大阪府生まれ。2007年京都市立芸術大学大学院修士課程修了。京都府在住。「妄想力の拡張」をテーマに陶芸や切り紙によるインスタレーションを制作。近年では、ジェンダーへの関心を強め、男性中心的な美術の価値観の周縁にあり、特権的な技法?制作場所を必要とせず、豊かな表現の可能性を持つメディアとして切り紙の手法に注目。近作の高村智恵子へのオマージュ作品では、女性表現者に対する固定的な評価に揺さぶりをかける。

津村 侑希 TSUMURA Yuki

1998年京都府?まれ。2021年京都精華?学芸術学部洋画専攻卒業。現在、東京藝術?学?学院美術研究科絵画専攻在学中。東京都在住。訪れたことはないがなぜか惹かれる場所や?景を主題として扱う。遠い異境への物理的?理的距離を地図や映画などから得た知識、Google Earth ストリートビューを活用した調査、そして作家の妄想?によって、時間と空間、主観と客観の境界をなし崩しにした独?の世界像を作り出そうとする。

潘 逸舟 HAN Ishu

1987年中国?上海生まれ。2012年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。東京都在住。中国で生まれ、幼少期に青森に移住し、日本で育ったという出自を出発点に、社会と個の関係のなかで生じる疑問や戸惑い、アイデンティティの揺らぎをテーマとした作品を制作する。自らの身体を投じて行ったパフォーマンスの映像や写真、身の回りの日用品を用いたインスタレーションなど、様々なメディアを用いて表現している。

関連イベント

| 日時 | 内容 | 会場 |

|---|---|---|

| 6月17日(金) 17:00- | オープニング?イベント | 明窓館3FギャラリーTerra-Sほか |

| 6月18日(土) 14:00-15:00 | 下道基行「14 歳と世界と境」朗読会 ※要事前申込 |

明窓館3FギャラリーTerra-Sほか |

| 6月23日(木)16:20-17:50 | アセンブリーアワー講演会:潘逸舟「表現と居場所」 ※学外の方はオンライン聴講のみ?要事前申込 |

オンライン |

| 7月9日(土)14:00-16:30 | 谷澤紗和子 ワークショップ「ことばの切り紙」 参加費:500円(本学学生は無料) |

明窓館3FギャラリーTerra-Sほか |

| 7月15日(金)16:20-17:50 | いちむらみさこ アーティストトーク(注) ※要事前申込 |

未定(決定次第ギャラリーWebサイトにてお知らせします) |

| 7月16日(土)13:00-16:00 | いちむらみさこワークショップ(注) ※要事前申込 |

明窓館3FギャラリーTerra-Sほか |

| 7月23日(土)15:00-17:00 | 講演会「作家たちの越境~富山妙子、ローリー?トビー?エディソン、嶋田美子~」 ゲスト:嶋田美子(本展出展作家)、レベッカ?ジェニスン (京都精華大学名誉教授)、 萩原弘子 (大阪府立大学名誉教授) モデレーター:吉岡恵美子(京都精華大学芸術学部教授) ※要事前申込 |

未定(決定次第ギャラリーWebサイトにてお知らせします) |

| 7月2日(土)14:00-15:00、 7月18日(月?祝)14:00-15:00 |

キュレーターによるギャラリートーク 7月2日(土)吉岡恵美子(京都精華大学芸術学部教授) 7月18日(月?祝) 伊藤まゆみ(京都精華大学展示コミュニケーションセンター特任講師、ギャラリーTerra-Sキュレーター) |

明窓館3FギャラリーTerra-S |

注:共同開講:マイノリティの権利、特にSOGIをはじめとした〈性の多様性〉に関する知識と、それらを踏まえた表現倫理のリテラシーを備えたアートマネジメント人材育成プログラム「#わたしが好きになる人は/#The people I love are 」※令和4年度 文化庁 大学における文化芸術推進事業

お問い合わせ先 CONTACT

京都精華大学 広報グループ

〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137

Tel:075-702-5197

Fax:075-702-5352

E-mail:kouhou@kyoto-seika.ac.jp

※取材いただく際は、事前に広報グループまでご連絡ください。