はじめに ~入学前スクーリングについて~

京都精華大学では初年次教育、専攻での専門的な学び、そして、社会で生きてゆく土台となる力になる「3つの基礎力」教養力、表現力、協働力の大切さに気づいてもらうために入学前教育を行なっています。

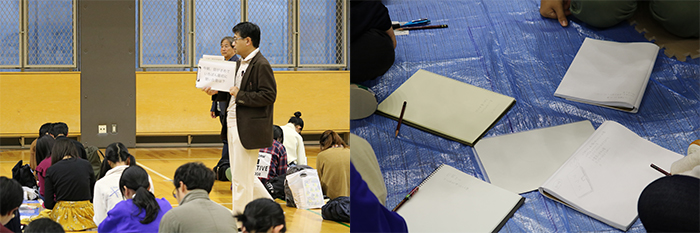

今年はじめての入学前スクーリングでは、各教員の専門性を活かしたワークショップ(模擬授業)として、「コミュニケーションワークショップ」と「ドローイングワークショップ」を行いました。

今回のプログラムの内容や様子をレポートとしてお届けしますので、ぜひ取り組んでみてください。

コミュニケーションワークショップ ~身のまわりの環境に気づき、身近なものを使った表現をこころみる~

【使用したもの】

①スケッチブック(Discovery Diary) ②筆記用具 ③A4用紙(白紙?2~3枚)

【配布資料】 なし

【ワーク】

ふと耳をすませると、身の回りにはさまざまな「音」があふれていることに気づきます。

身の回りのものを触ったり、叩いたりすると、さまざまな「音」が生まれます。

今回のワークショップでは、まず、身の回りにあふれる「音」の存在に気づくためのワークを行った後、さらに身の回りのものを使って「音」による表現を試みました。

はじめに、ウォーミングアップとして次の二つを試しました。

①みんなで立ち上がったり、座ったり、ただし、絶対に音をたてないで。

→絶対に音をたてないことはできるでしょうか?

②みんなで耳を澄ませて「音」を聴いてみる。

→「身の回りの音」と「自分にしかわからない音」を意識してみましょう。

「自分にしかわからない音」ってなんでしょう?工夫をすれば誰にでも聞こえる音です。

そうです。耳をふさいだり、耳をいじったりすると、ゴーッ、ゴソゴソ、というような音が聞こえますが、それは他の人には聞こえません。いわば「耳の音楽」ともいえる、自分だけの音楽です。

そして、全員で一斉に「耳の音楽」を演奏してもらいました。

これで、「音」の存在に気づくための準備は完了です。

続いて、音について次の3つの課題を「Discovery Diary」に書き出して、グループでそれぞれについて話し合い共有してもらいました。

<課題>

①今朝目覚めて、一番最初にきいた音は?

②あなたの住んでいる町にしかない、と思われる音は?

③あなたの人生で経験した、最も心に残る音は?

きっと、これまでにも、さまざまな音に出会ってきたことに気づくのではないでしょうか。

次で最後です。身の回りの音を再認識して表現することを試しました。取り組んだワークは次の二つです。

①「一枚の紙をくしゃくしゃにして、天井に向かって投げてみる」という一連の動作をイメージして、音を口真似(くちまね)してもらいました。そして、別の紙を使って、本当に口真似したような音だったかを確かめました。

②新しい紙をつかって、一枚の紙でどんな音が出せるかを試してもらいました。破る、紙と紙をこすり合わせる、紙を折る、紙鉄砲を作って鳴らすなど、人それぞれで思いつく自由な方法で、グループの人たちと音を共有してもらいました。

ワークの締めくくりとして、全員でセッション(一斉に紙で演奏)して、コミュニケーションワークショップを終了しました。

これらのワークは、場所や、日や時間を変えて行うと、違う結果が得られるでしょう。

また、同じ「音」に対しても、人によって様々な聴き方、感じ方、受け止め方があり、表現の方法もまた様々です。身の回りの環境、日常の風景などについて、少し見方や意識を変えるだけで、その様相が変化していきます。日々の生活の中で、時々このワークを思い出し、耳を澄ませて世界を感じ取ってみましょう。

【参考】

■ 耳の音楽 Ear Music 寺内大輔 Daisuke Terauchi

■ サウンド?エデュケーション R?マリー?シェーファー(春秋社)より

ドローイングワークショップ ~目で見たものを手に伝えてみよう~

【使用したもの】

①スケッチブック(Discovery Diary) ②鉛筆(2B) ③ボールペン ④筆ペン

※④筆ペンは貸出

【配布資料】

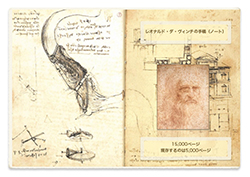

?レオナルド?ダ?ヴィンチの手稿(ノート)

【ワーク】

はじめに、ウォーミングアップとして鉛筆の芯の側面を使って、クロッキー帳に一筆描きで自由に1ページを埋めました。これで準備完了です。

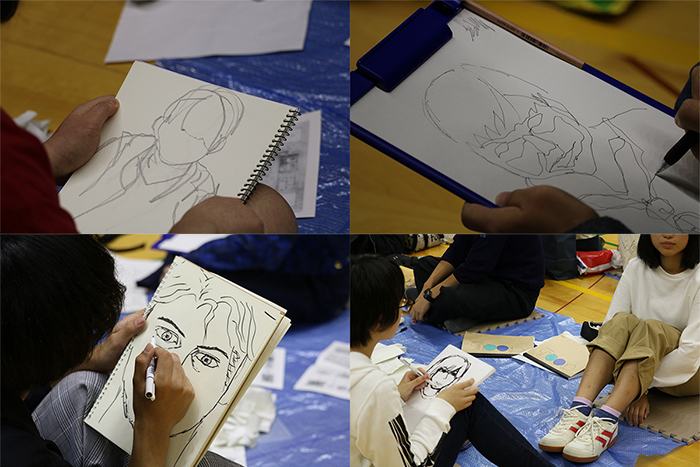

4人グループのなかで、順番にペアでモデルとなってスケッチブックに描き合うワークですが???、普段あまり慣れないものも含めた次の4つの条件で描いてもらいました。

<条件>

①鉛筆で一筆描き:5分

②ボールペンで一筆描き:5分

③筆ペンで描く(一筆描きではない):10分

④筆ペンで利き手とは反対の手で描く:10分

今回参加のかなわなかったみなさんも、入学する学部やコースに関係なく、ぜひご家族や友達、鏡にうつした自分をモデルとして自宅などで取り組んでもらえればと思います。描く対象は人だけではなく、モノでもかまいません。

さて、なぜ慣れない条件で描いてもらうのか?このワークは、その目的を理解することがとても大切です。下の「講師の解説」を意識しながら、取り組んでみてください。

****************************************

ドローイングワークショップ「目で見たものを手に伝えてみよう」について

~講師の解説~

(配布資料「レオナルド?ダ?ヴィンチの手稿(ノート)」参照)

皆さんは、レオナルド?ダ?ヴィンチのことは知っていると思います。モナリザという世界で一番有名な絵の作者ですね。

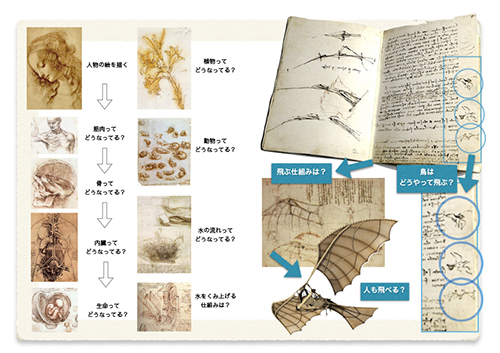

ページを開いて、左側を見てください。彼は、最初、人間がそこに居るようなリアルな人物の絵を描きたいと思いました。そして、リアルに描くために、まず、皮膚の下の筋肉はどうなっているのかを知りたくて、死体の解剖を始めました。

そして、次第に、その下の骨は? その下の内臓は? 生きる仕組みは? 命はどうやって生まれる?と次第に、美術のためから始まり、真理を求めて探究を深め、見たもの、発見したものをどんどんノートに記録していきました。

その右側が、植物や動物、水の流れはどうなっているのかを観察して描いたものです。一番下は、その水の流れを汲み上げるにはどうしたら良いのかを考えた仕組みです。

右側のページを見てください。レオナルドのノートの水色の○で囲まれた所に、空を飛ぶ鳥を見て急いで描いたスケッチがあります。

飛ぶ鳥を観察しているうちに、鳥が翼を動かさないで空を飛ぶのを見て、上昇気流を発見したりしました。

また、翼を解剖したりして、空を飛ぶ仕組みを考えていき、人が空を飛べる機械を発明したりしました。

こうして、「どうなっているのだろうか?」から始まり、そのために、まずよく観察し、そこから発見したり、考えたことをノートに描きとめたものは15000ページにわたりました。

その、「どうなっているのだろうか?」の探究の記録は、絵画、彫刻から、音楽、建築、数学、幾何学、解剖学、動植物学、天文、気象、地質、地理、 物理、光学、力学、土木工学など様々な分野にわたり、いつしか、彼は「万能の天才」とも言われるようになりました。

現在、研究ノート(手稿)の現存するものは5000ページほどです。

レオナルドは、「どうなっているのだろうか?」のために、見たものを描いてみる。そして→描いたものから、どうしてかを考える。→そうして、考えたことを使って、新たなものを創り上げた万能の天才です。

皆さんは、ここからはダ?ヴィンチのように、よく見て、見たものを一つずつ、追いかけて手に伝えて描いてみてください。

このワークは、決して上手く描くためのものではありません。

何よりも対象物をよく目で観察すること、それを手で描いて視覚化するためのワークです。

決して上手くなくても、正確に描けなくてもいいですから、「よく見て分かったこと」を躊躇せずに手に伝えて描くことに集中してください。

格好良く描こうとしたり、上手く描くことが目的ではないので、わざと一筆描きで描いてもらいました。

****************************************

いかがでしょうか?実際に繰り返しやってみると分かると思いますが、あえて慣れない一筆描きや画材、利き手と反対の手で描くためには、まずは「よく見ること」が必要になります。そしてよく見ることで普段見慣れているものでも、それまで意識していなかった「新しい気付き」を発見できるはずです。

日頃からの「新しい気付き」は、必ず入学後の皆さんの表現活動の“チカラ”へとつながります。

おわりに ~自宅課題「Discovery Diary」について~

自宅課題「Discovery Diary」は、自分が見たもの、興味を持ったもの、調べたもの、経験や体験を絵や文章などにして視覚化することで自己理解をするための手段として取り組んでもらいます。

ディスカバリーダイアリーに集まった様々な物事は入学後、もっと言えば皆さんの将来においても「自分を表現する核」となりますので、これからクロッキー帳をどんどん埋めて膨らませてください。

京都精華大学 高大接続センタ